Stimulation des geothermischen Aquifers bei Allermöhe

R. Wagner

Die Laborexperimente von Baermann et al. (2000a) mit Proben aus der Bohrung Allermöhe 1 und die erfolgreich durchgeführte numerische Simulierung dieser Experimente durch M. Kühn und H. Stöven (TU-HH) zeigen, dass unter geeigneten Bedingungen die Permeabilität des zementierten Rhätsandsteins plötzlich um Größenordnungen zunehmen kann. Dies geschieht durch Ausbildung kanalartiger Fließwege, wenn durch Injektion einer kalten salzhaltigen Lösung (Sole) in die Bohrung Anhydrit in Lösung geht. Als Keime für diese Kanäle muss eine inhomogene Porositätsverteilung vorausgesetzt werden. Von dort aus wachsen sog. präferentielle Fließwege in den Aquifer hinein. Erreichen diese Kanäle den Rand eines zementierten Bereiches, nimmt die durch die Probe strömende Fluidmenge durchbruchartig zu, da die Permeabilität nunmehr fast ausschließlich durch die hochpermeablen Kanäle bestimmt wird.

Wird infolge einer Bohrlochstimulation (d.h. Verpressen einer kalten Sole in den Aquifer) ein hydraulischer Anschluss der Förderbohrung durch Ausbildung präferentieller Fließwege an hochpermeable Bereiche des Aquifers hergestellt, kann die Förderrate derart ansteigen, dass ein wirtschaftlicher Betrieb einer geothermischen Heizzentrale in Betracht gezogen werden kann. Bisher konnten diese Phänomene nur auf Laborskala simuliert werden, da hierfür Modelle mit sehr kleinen Gitterelementen (Millimeterskala) nötig sind (Kühn und Stöven, 2001).

Allerdings stellt sich darüber hinaus die Frage, ob auch ohne Entstehung bevorzugter Fließwege eine Verbesserung der Permeabilität in der Umgebung des Bohrlochs erzielt werden kann. Entscheidend für die Durchführbarkeit solch einer Maßnahme ist die Zeit, die für die Auflösung von Anhydrit um die Bohrung benötigt wird. Um diese Frage zu beantworten, wurde eine Bohrlochstimulation mit SHEMAT in einem zylindersymmetrischen Koordinatensystem simuliert. Die petrophysikalischen Parameter wurden wie folgt gewählt (vgl. Baermann et al., 2000a; Kühn und Stöven, 2001):

1) Aquifermächtigkeit:

70 m

2) Hydraulischer Druck : 3300 m

3) Porenwassertemperatur: 125 °C

4) Salinität der Sole: 1.7 mol / L

5) Porosität: 1.9 % (zementierter Bereich)

6) Permeabilität: 5×10-17

m2 (zementierter Bereich)

7) Fraktaler Exponent: 3.5

8) Anhydritgehalt: 2250 mol / m3

Die Stimulation erfolgt durch Injektion einer kalten Sole (40°C; 1.7 mol/L Na+ bzw. Cl-). Nach mehreren Pumptests konnte bei Allermöhe (Baermann et al., 2000a) selbst mit maximal möglicher Pumpleistung nur eine Fördermenge von 8.7 m3 / h realisiert werden. Dementsprechend wurde für die numerische Simulation eine Injektionsrate von ebenfalls 8.7 m3 / h gewählt. Der fraktale Exponent für Permeabilitäts-Porositäts-Kopplung wurde so gewählt, dass nach vollständiger Auflösung des Anhydrits Porosität und Permeabilität auf 13.5% bzw. 5×10-14 m2 ansteigen.

Die Simulationsdauer wird (1) durch die Strömungsgeschwindigkeit, welche in Bohrlochnähe am größten ist, (2) den Temperaturgradienten am Bohrloch, welcher mit der Zeit abnimmt, und (3) die Knotenabstände bestimmt. Um die Stimulation über einen langen Zeitraum von 10 Jahren zu berechnen, beträgt der minimale Gitterabstand in Bohrlochnähe 1 m.

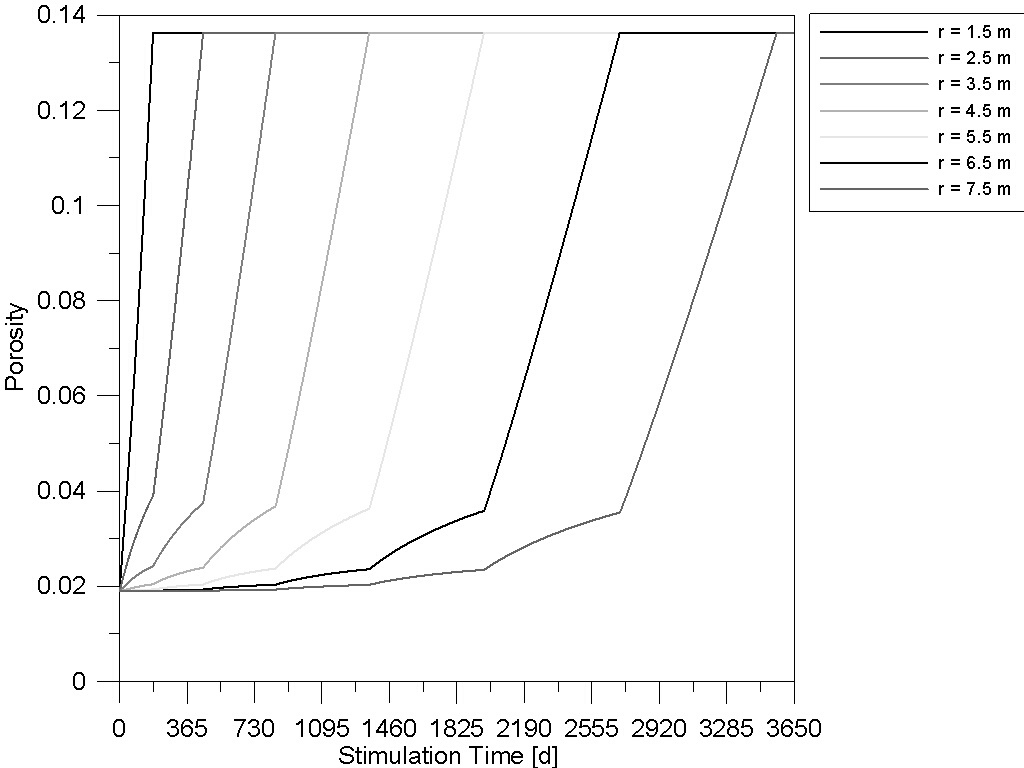

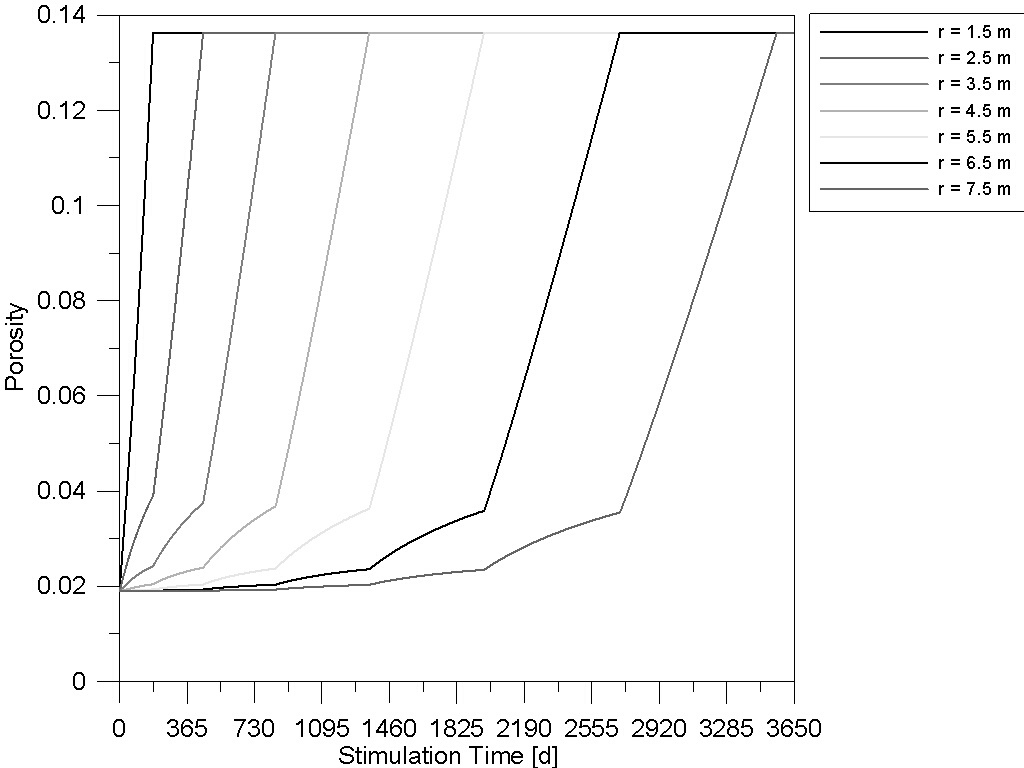

Die folgende Abbildung zeigt die zeitliche Veränderung der Porosität an verschiedenen Punkten in unterschiedlichen Abständen von der Bohrung.

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Porosität

des Rhätsandsteins an 7 Punkten in unterschiedlichen Abständen vom Bohrloch.

Eine Zunahme der Porosität entspricht einer Abnahme des Anhydrit-Gehalts.

Die äußerste Kurve in Abbildung 1 zeigt, dass in 7.5 m Entfernung vom Bohrloch erst nach 10 Jahren kontinuierlicher Stimulation eine nennenswerte Verbesserung der Permeabilität erreicht werden kann. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die laterale Ausdehnung des zementierten Bereiches etwa der vertikale Ausdehnung, also mindestens etwa 50 m, entspricht.

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass in einem kurzen Zeitraum nicht möglich ist, die Permeabilität in einem nennenswerten Volumen deutlich zu verbessern. Möglicherweise kann hier die Ausbildung präferentieller Fließwege eine schnellere hydraulische Verbindung zu Bereichen des Aquifers mit höherer Porosität ermöglichen. Gegenwärtig ist es noch nicht möglich, die von M. Kühn und H. Stöven mit SHEMAT simulierten Laborversuche zur Ausbildung bevorzugter Fließkanale auf die Größenskala eines Aquifers zu erweitern.

Weitere Simulationen zeigen, dass die Verbesserung der Permeabilität und Porosität im Bereich um die Bohrung kaum Einfluss auf die Druckabsenkung im Bohrloch und somit auf die Pumpleistung hat.